マツダのロータリーエンジンは、その独特な構造と性能で多くのファンを魅了してきた。しかし、2012年に「RX-8」の生産終了とともに、ロータリーエンジン搭載車の製造も一旦幕を下ろしている。それから約10年を経て、マツダは再びロータリーエンジンの開発に乗り出すことを発表した。この復活の背景には、どのような意図があるのだろうか。

ロータリーエンジンの歴史とその魅力

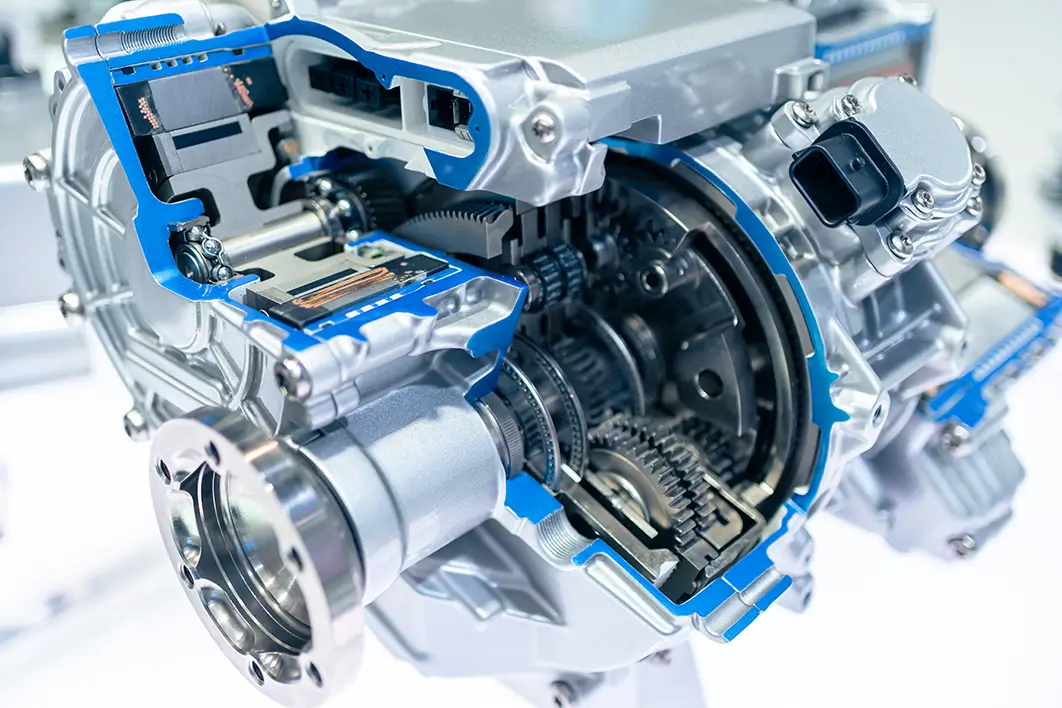

ロータリーエンジンは、1967年に「コスモスポーツ」で初めて市場に登場した。このエンジンは、ピストンエンジンとは異なり、回転する三角形のローターが燃焼室内を回ることで動力を生み出す仕組みを持つ。コンパクトで軽量なため、高回転域でのスムーズな運転が可能であり、特にスポーツカーに適していた。

しかし、燃費の悪さや排出ガスの問題が課題となり、次第に生産台数は減少。それでも、マツダはロータリーエンジンを搭載した「RX-7」や「RX-8」でスポーツカーの新たな可能性を追求し続けた。特に「RX-7」は、その独特なエンジンサウンドと高性能で世界中のカーエンスージアストから愛される存在となった。

ロータリーエンジン開発グループ再結成の背景

2024年、マツダは再びロータリーエンジン開発グループを立ち上げることを発表した。これにはいくつかの背景がある。

まず、技術革新と環境規制の厳格化により、従来のエンジンでは対応しきれない新たな課題が生まれていることが挙げられる。ロータリーエンジンの技術は、これらの課題に対する新しい解決策を提供する可能性がある。

また、マツダにとってロータリーエンジンはブランドの象徴であり、技術革新の象徴でもある。この象徴を再び活用することで、ブランドイメージの強化を図る狙いがある。特に、カーボンニュートラルを目指す中で、ロータリーエンジンをどのように進化させるかが大きな注目点となっている。

技術的課題とその解決策

ロータリーエンジンには燃費効率や排出ガスの問題といった技術的課題が依然として存在する。これらを克服するために、マツダは様々な新技術を導入している。

一つのアプローチとして、ロータリーエンジンをハイブリッドシステムの一部として活用することが考えられる。例えば、「MX-30 Rotary-EV」では、ロータリーエンジンを発電機として使用し、電動モーターと組み合わせることで燃費効率を向上させる試みがなされている。このように、ロータリーエンジンの特徴を活かしつつ、環境負荷を低減する工夫が施された。

マツダのビジョンと今後の展望

マツダはロータリーエンジン開発を通じて、新たな時代のクルマづくりを目指している。そのビジョンは、単にエンジンの復活にとどまらず、持続可能なモビリティの実現に向けた取り組みである。

このビジョンの一環として、マツダはモータースポーツを活用して技術開発を推進している。例えば、「MAZDA SPIRIT RACING」チームは、スーパー耐久シリーズへの参戦を通じて、実践的なデータ収集と技術の研磨を行っている。これにより、開発された技術は市販車にもフィードバックされ、さらなる改良が進められる。

また、ジャパンモビリティショー2023で発表された「アイコニックSP」は、ロータリーエンジンを搭載したコンセプトカーとして大きな話題を呼んだ。この車両は、ロータリーエンジンと電動モーターを組み合わせたハイブリッドシステムを採用しており、マツダの技術力を象徴するモデルとなっている。

顧客とファンへの影響と期待

ロータリーエンジンの復活は、多くのマツダファンにとって大きな喜びである。特に、過去のロータリーエンジン搭載車を愛したエンスージアストにとって、このニュースは待ち望んでいたものであろう。

さらに、マツダはロータリーエンジンの復活を通じて、ブランドの魅力を再確認し、新たなファン層の獲得を目指している。これは、若い世代にもアピールする重要なポイントとなる。マツダの挑戦的な姿勢と革新技術に触れることで、クルマに対する興味や関心が高まることが期待される。

また、ロータリーエンジンの再開発は、単に過去の技術の復活ではなく、未来のモビリティに向けた新たな一歩でもある。これにより、マツダは持続可能な社会の実現に貢献しつつ、ブランドの革新性をさらに高めていくことができる。